CD Himmlische Vaganten

Die Quellen der vorliegenden Liedersammlung bzw. deren Texten beginnen im zünftigen Gesellenwandern, dem wir uns ausführlich in der Lieder- und Textsammlung „Lieder der Landstraße“ gewidmet haben. Die angebliche „Blütezeit des Zunftwesens im Mittelalter“, aus der auch das Wandern als Handwerksbrauch hervorging, die ersten urkundlichen Erwähnungen stammen aus dem 14. Jahrhundert, war spätestens mit der Armutskrise im 19. Jahrhundert (Pauperismus) nicht mehr existent. Wer sich jetzt auf der Straße befand, tat dies aus schierer Not und fand keinen Schutz mehr in Zünften oder Schächten.

Aus dem ehrbaren Handwerksgesellen auf der Walze, dessen Geburtszeugnis mit Lehrbrief und Ausbildungszeugnis „Kundschaft“ genannt wurde, entwickelte sich der „dufte Kunde“ und oft auch ein Vagabund, ein Stadt- und Landstreicher, der seinen Lebensunterhalt nun ausschließlich durch das „Fechten“ (Betteln) bestritt.

Der am 31. Juli 1873 geborene Goldschmiedegeselle, Autor und Herausgeber Hans Ostwald hatte ein gutes Gespür für den Publikumsgeschmack, wenn es sich um etwas anrüchige, dem Bürgertum Neugierde und Angst machende Themen handelte. In seinen drei Bändchen „Lieder aus dem Rinnstein“, die 1903, 1904 und 1906 erschienen, entwickelt er eine kluge Mischung aus in der damaligen Zeit mehr oder weniger bekannten Dichtern und „der Stimme des Volkes in den Kaschemmen und auf den Straßen“. „Als ich vor Jahren auf der Landstraße und in Herbergen leben mußte, hörte ich Lieder von seltsamen Klang. Gewiß, alte Volks- und Wanderlieder wurden auch gesungen. Aber die echten „duften Kunden“, die gewohnheitsmäßigen Landstreicher sangen andere Weisen. Wenn der verzweifelte Galgenhumor sie überkam, wenn ihr Elend sie fast erstickte – oder wenn es ihnen unerwartet üppig, üppig in ihrer erbärmlichen, dürftigen Art, erging, dann brach es heraus, was ihr Leben erfüllte und darstellte.“ Es gab in dieser Zeit auch andere Publikationen vorwiegend von Gefängnisleitern und Gefängnisgeistlichen, die sich mit der Poesie von Strafgefangenen auseinandersetzten, aber gerade die Mischung von „echter“ Landstreicherlyrik und der zumeist der bürgerlichen Boheme angehörenden Autorenschaft, garantierte den Erfolg von Hans Ostwald. Das bürgerliche Interesse am Vagantentum war auch verbunden mit einer Francois-Villon-Renaissance, dem französischen „Dieb und Dichter“ aus dem Spätmittelalter. 1909 hatte der österreichische Komödiendichter Leo Lenz ein erfolgreiches Theaterstück über Villon auf die deutschsprachigen Bühnen gebracht und er löste damit eine regelrechte „Villon-Bewegung“ aus, die mit Nachdichtungen und Übersetzungen mit dem französischen Original oft sehr frei umgingen. Klabund, Brecht, Jakob Haringer, K.L. Ammer (das ist Karl Klammer 1879-1959) sind nur einige Namen, die im Rahmen der „neuromantischen Seelenvagabundenliteratur“ (Spicker) ihr Publikum fanden.

Eine CD kann viele Lieder vereinen, deren Zusammenhang und Hintergrund darzustellen, bleibt anderen Medien vorbehalten. Die Anthologie der „Himmlischen Vaganten“ entstand nach und nach neben den großen Theaterabenden, die zum Teil als Soloprogramm (1848 „Der Deutsche macht in Güte – die Revolution“, Erich Mühsam „War einmal ein Revoluzzer“ „Lieder der Landstraße“ usw.) teils als Ensembleproduktionen („Die Weltbühne-Revue“, „Songs vom langen Kampf“ u.a.) über nahezu zwei Jahrzehnte einige Hundert Aufführungen hatten. Es kam nie zu einer eigenen Bühnenproduktion mit den Vaganten, die Vertonungen der Texte von Walter Mehring, Jakob Haringer, Klabund, Jo Mihaly und vielen anderen, tauchten aber vereinzelt immer im Rahmen meinen Rundfunk- und Bühnenprogramme auf. Das Schicksal der Literaten, die in den Jahrzehnten vor 1933 noch mit dem Begriff der Heimatlosigkeit kokettierten, war, soweit sie nicht vorher verstarben, grausam.

Viele wurden Opfer der barbarischen Diktatur, deren Ende einige nicht mehr erlebten. Erich Mühsam, Else Lasker-Schüler, Walter Hasenclever und viele andere kostbare Menschen gehörten dazu, viele begingen Selbstmord (Tucholsky, Toller). Sie alle starben in der Annahme, dass ein tausendjähriges Reich ein längeres, endloses Unheil stiften muss, als der vergleichsweise kurze moralische Bankrott Deutschlands. Nach dem Zusammenbruch im neuen Zeitgeist 1945 erging es den Rückkehrern und Heimkehrern schlecht. Niemand wollte etwas von ihrem Leid und ihrer Verzweiflung auf der Flucht und im Exil hören. Sie wurden angegriffen und verhöhnt, sie hätten „von den Logen und Parterreplätzen des Auslands der deutschen Tragödie zugeschaut“ (Frank Thiess 1945). Für viele war die „wirtschaftswunderliche Bundesrepublik“ (Oskar Maria Graf) so unerträglich, dass sie sich erneut ins Ausland begaben.

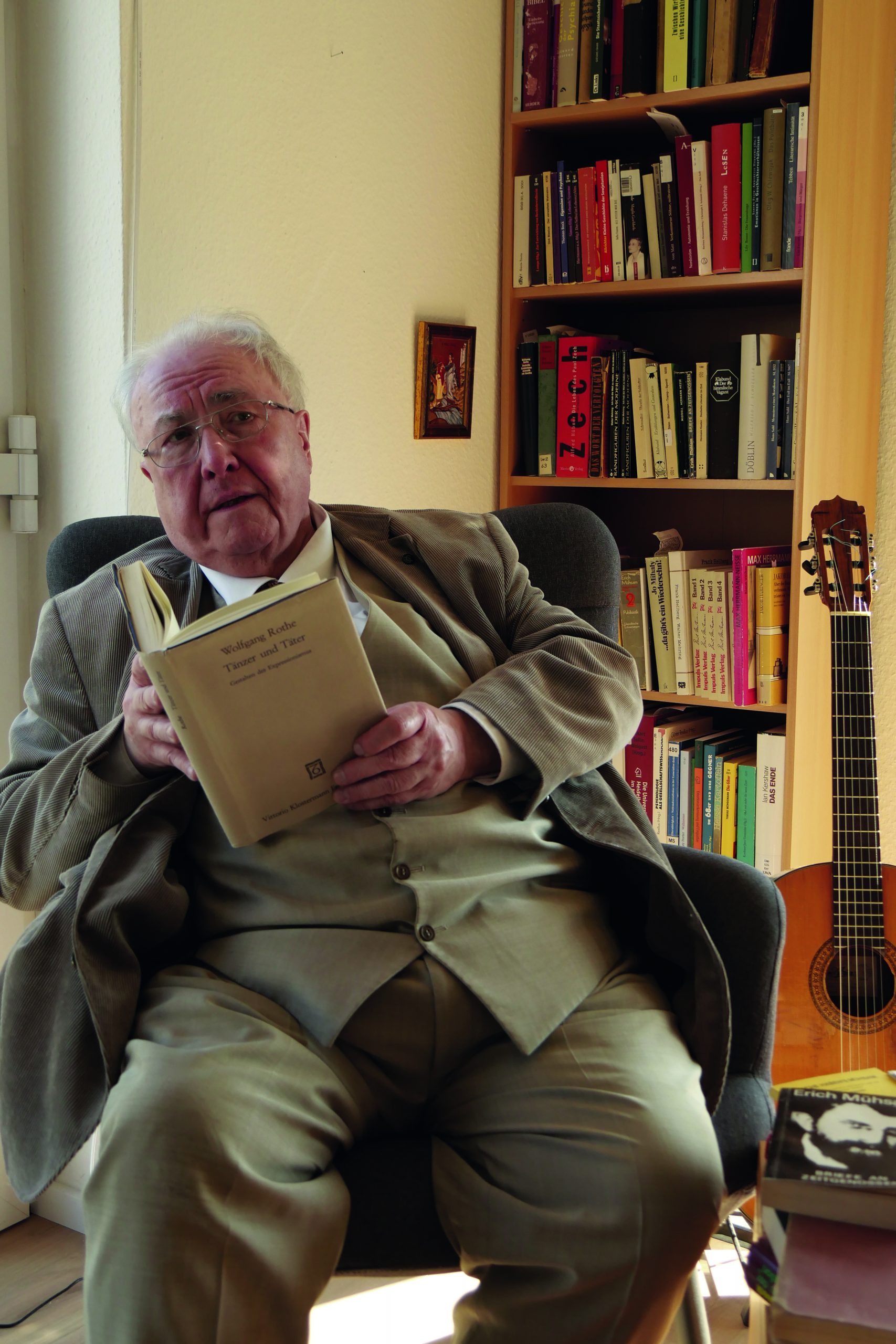

Die Aufarbeitung und der Bewältigungsversuch des Themenbereichs der Shoa, die für uns als Theater und Liedschaffende ein wesentlicher Teil unseres Selbstverständnisses geworden war, beginnend mit den „modernen“ Theorien der Eugenik im 19. Jahrhundert und ihren grauenerregenden Folgen, ist eng verwoben mit dem Schicksal vieler Autorinnen und Autoren, denen hier eine Stimme verliehen wird. Fröhliche Außenseiter, die in der Forschung zum Dadaismus, zum Expressionismus, zur Boheme oder zum Feminismus immer wieder mehr oder weniger Beachtung fanden, stellen heute eine ausgestorbene Spezies dar. Wir hatten vereinzelt die Möglichkeit, uns von den Überlebenden ihr Schicksal erzählen zu lassen. Ich habe mit Rosalinda von Ossietzy-Palm eine Langspielplatte aufnehmen dürfen (Große Zeiten). Sie las Texte ihres Vaters, Carl von Ossietzky und ich sang die Songs aus der „Weltbühne-Revue“. Mit Jo Mihaly habe ich korrespondiert und vereinzelt mit ihr telefoniert. Der Kollege Walter Stapper hat 1977 in München Walter Mehring zum Frühstücken abgeholt und wurde dabei von der AZ überrascht. Hans Sahl, Hilde Domin, Rolf Reventlov und viele andere kehrten nach Deutschland zurück und waren für uns erreichbar. Freunde und Genossen von Erich Mühsam, wie zum Beispiel Augustin Souchy, Schorsch Usinger, Schorsch Hepp, Karl Gültig und viele Überlebende der Konzentrationslager, des Exils und des Untertauchens haben sich für uns Stunden Zeit genommen und waren auch an unserer Arbeit interessiert, sie haben mit uns diskutiert, uns kritisiert und waren lebendige Geschichte.

Heute fehlt die Stimme der Warner und Mahner aus den Reihen der Vaganten, die dann zu Flüchtlingen wurden. Die Gespräche mit unmittelbar Betroffenen, der Zugang zu Überlebenden und ihren Erfahrungen, gaben uns ein lebendiges Zeugnis und sie flossen direkt in unsere Produktionen ein. Wir fühlten uns manchmal wie die Stimmen der Verstorbenen, beauftragt ihre Geschichten zu erzählen. Und heute rufen ihre Texte: „Vergesst uns nicht!“

Über die Musiker

Annette Rettich

Cello

Annette Rettich

Cello

Felix Kroll

Akkordion

Felix Kroll

Akkordion